白求恩在山西灵丘期间,不仅夜以继日地忘我工作,而且从生活上处处关心八路军伤病员,留下了一段段脍炙人口的佳话。

今日杨庄村

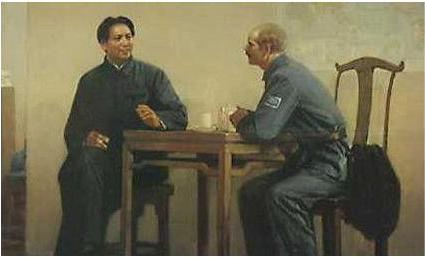

早在白求恩刚到晋察冀根据地不久,毛泽东就从延安打电报给聂荣臻,要求每月发给他100元的津贴,并从各方面予以特殊照顾。但当白求恩知道聂荣臻司令员每月的津贴只有5元,一般干部只有2元时,他一直不愿接受这份待遇,为此还专门向毛泽东写过一封说明信。到了在杨庄举行实习周的时候,他再次向组织提到要降低自己生活标准的事。

毛泽东与白求恩在一起

至于如何降低标准,白求恩说得很具体:一是不能为自己多花钱,二是要取消组织上给他专门配的伙夫,总之是要过与普通战士一样的生活。但组织上考虑到他过去的生活比较优裕,而且年长有病,就没有遵照他的意见做。此后,那名伙夫就常常遭到他的批评,不是说菜做得太好了,便是说菜做得太多了。支撑他这样苛求自己的,始终是这样一个理:战士每天只吃五分钱的伙食,我们吃这样好干什么,只要吃饱能工作就行了。

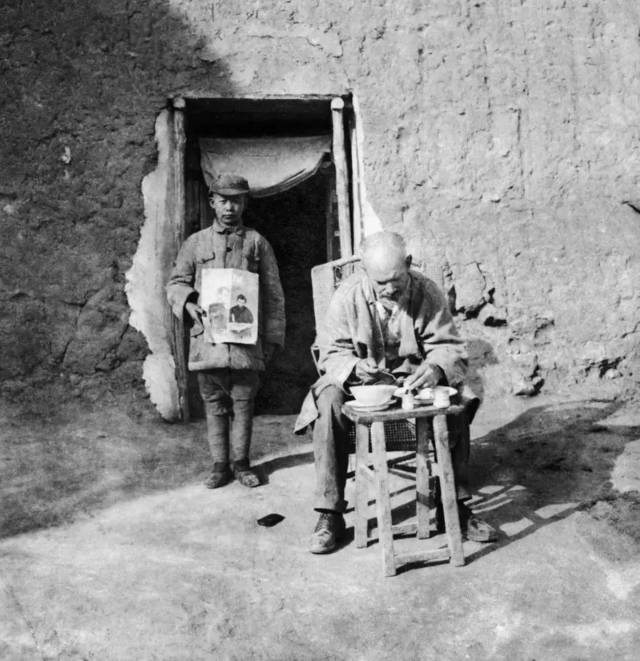

白求恩在工作

白求恩自奉节俭,但对伤病员却非常慷慨。军区每月给他的百元边币津贴,他都如数捐给医院贴补伤病员的营养费;医院给他的水果和香烟,他也常常转送给伤病员。白求恩一贯倡导要爱护伤病员,要让伤病员穿好的,吃好的。根据他的意见,军区后方医院想方设法给伤病员建立了营养室。

白求恩生活简朴

还有一件事,是赵成玉、徐德新两位作者上世纪70年代在灵丘工作时采访到的,同样反映的是白求恩对伤病员的殷殷关切。在形诸文字时,他们是这样写的:

当时,杨庄住满了八路军的伤病员。由于村里40多户人家分居在两岸的山坡上,来来往往都得跨一条河沟。一天,白求恩跟随翻译和卫生员老王去查病房。这天,刮着北风,下着雪,天很冷。过河沟的时候,老王一不留心,“扑通”摔了一跤,白求恩赶紧上前把他拉起来,问:“摔疼了没有?”

“不要紧。”老王回答。

白求恩又问:“天冻地滑,伤员能过去吗?”

“平时伤员过沟也有困难。”老王又说。

“这是很明显的嘛!”白求恩皱起眉头,向四周扫了一眼:“能找到木板吗?”

正好本村民兵李继栓从西岸走过来,问:“要木板干啥?”

白求恩指着河沟对他说:“每天有很多伤员要从这里走过,这里应该架座桥!”

李继栓听说要木板架桥,就自告奋勇地说:“我家有,我拿去。”

白求恩高兴地嘱咐了老王几句,就和翻译查病房去了。

查完病房回来,早已风停雪住。白求恩见老王和十多个年轻力壮的老乡正搬石头垒桥墩,就笑呵呵地把出诊包放在一边,和大家干起来。白求恩抡起镢头刨冻土,一镢一个白印,汗珠儿顺着脸直往下掉。他掏出手绢擦了一把,又甩掉外套去搬石头,还指点着其他人说:“石头应该这样放,木板应该这样搭。”这时人越来越多,搬的搬,抬的抬,垒的垒,这样紧张地干了半天,就把一座简易的木桥架好了。白求恩在桥上来回走了好几趟,感到很结实,他满意地笑了。老乡们看到这座桥感动地说:“白大夫走一步路,也关心着咱伤病员啊!”

解放后,当地群众为了纪念这件有意义的事,在原地修建了一座水泥桥,并命名为“友谊桥”,还用朱红大笔鲜艳地写在桥头上。

杨庄村友谊桥

其实,白求恩在五台,在灵丘,还有在山西的其他地方生活、战斗的过程中,还留有更多像这样的感人故事。它们让人追寻、让人回味,直到现在、直到永远。

本网站刊登的新闻、信息和专题和专栏资料,未经客服授权,禁止下载使用

关于我们 版权所有 京西福地 山水灵丘 晋ICP备2022009964号